「広辞苑」刊行70年

刊行70年によせて

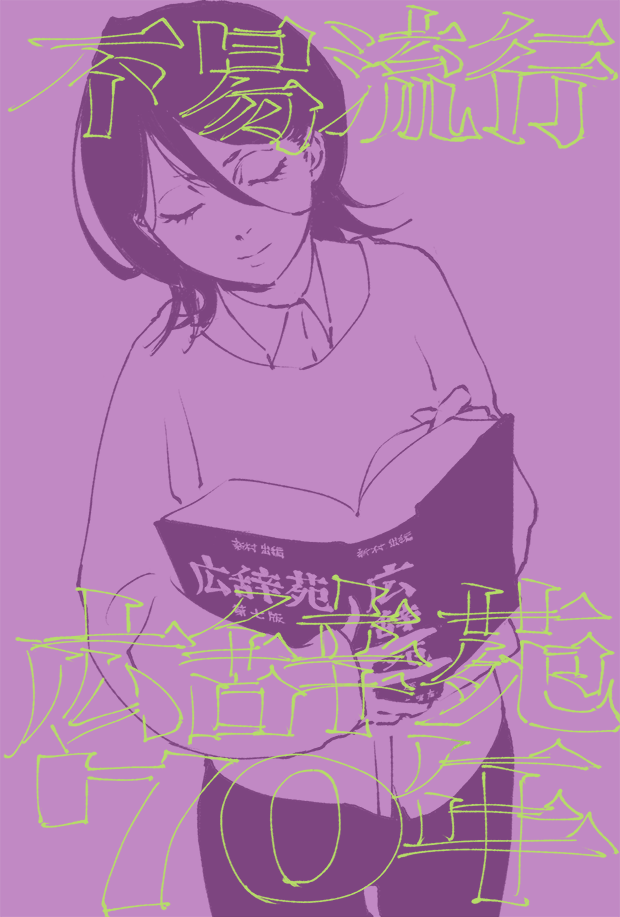

記念イラストとエッセイ

「広辞苑」の「古稀」の節目にあたり、第一線で活躍されている漫画家、研究者、詩人の4名の方に、ご自身の「広辞苑」や辞典とのエピソードや思いを込めたイラスト・エッセイを寄せていただきました。

- 久保帯人

- 山極壽一

- 渡邊十絲子

- 木津祐子

辞書とは世界を解釈する羅針盤

山極壽一(総合地球環境学研究所 所長)

辞書とは世界を解釈し渡り歩くための羅針盤である。初めてアフリカでゴリラの調査をした時、森の民がしゃべるスワヒリ語を勉強する必要に迫られた。しかし、出発前に大急ぎで頭に入れたスワヒリ語は現地で全く通用しなかった。見よう見まねで会話を学んだ私は、おおざっぱながら彼らが見ている世界を理解できるようになった。そのうち、やっと現地のスワヒリ語の辞書を手に入れた私は、話し馴れた言葉を探した。驚いたことに、まったく意味を取り違えている言葉があった。たとえば、ウザ(売る)を買う(ヌヌア)と間違えていたのだが、買い物には支障はなかった。市場で作物のやり取りをする人々にとって売るも買うも同じことなのだ。でも、辞書を見て気が付いたのは、アラビア由来の語がすっかり別の語に入れ替わっていることだった。聞けば、アラビア商人によって奴隷にされた歴史が言葉を変えることにつながったという。辞書は時代や人との出会いなのである。

ぬののふく、ひのきのぼう、じしょ

渡邊十絲子(詩人)

思えばたくさんの辞書を買ってきた。転居のたびに辞書を買い足すのは、新居の備品のつもりなのである。人にプレゼントすることもある。

漢和字典、類語辞典、ちょっと変わった辞書、王道の辞書。なんでも買う。国語辞典はもちろんたくさんもっている。携帯電話の時代にはわずかな月額で使い放題の電子辞書を契約したし、スマートフォンに乗り換えたときはまっさきに辞書アプリをいくつかダウンロードした。

言葉をたくさん覚えれば覚えるほど、使えば使うほど、個人の力は辞書という集合知には遠く及ばないことを実感する。だから辞書はわたしにとって頼れる装備品なのだ。

文章を書いて生きていこうと決めたころ、わたしはもういい大人だったけれど、粗いドット絵のロールプレイングゲームに熱中していた。よちよち歩き回って、なにごとかとぶつかって、逃げなければかならず目に見えて成長していける世界。それが、心細い暮らしのなかの救いになっていたのだと思う。

現実世界のわたしは、「ぬののふく」と「ひのきのぼう」という初期装備で出発した、幼い「ものかき」だった。でもわたしには「じしょ」があった。「じしょ」の使用効果は、よその子だった言葉をつかまえてうちの子にできる、ということだ。使える言葉がひとつふえると、言葉ひとつぶん、世界の解像度があがる。

あれから何十年。まだ「ぬののふく」と「ひのきのぼう」のままで歩きつづけているけれど、わたしには辞書があるから、それでいい。いまもこの文章を書きながら、紙と電子、ふたつの辞書を開いている。それぞれの辞書がそれぞれの能力で、わたしを助けてくれる。冒険は楽しくなるばかりだ。

韻律のご褒美双声畳韻

木津祐子(中国語学者)

「纏頭」という語がある。歌舞人などに与える褒美の意で、日本での用例は『日本後紀』(九世紀)に遡るらしい。『広辞苑』にも初版から一貫して立項され、第二版以降は用例に『古今著聞集』を挙げる。「纏頭」は唐の風習で成都時期(八世紀後半)の杜甫「即事」詩に出てくるので、早々に日本に伝わっていたと思しい。「即事」詩は、現在第二期が刊行中の吉川幸次郎・興膳宏著『杜甫詩注』では第九冊に収録する。この「纏頭」は、第三・四句の対句中に次のように登場する。「笑時-花-近眼 舞罷-錦-纏頭(笑う時 花は眼に近く 舞い罷りて錦 頭に纏う)」。この対句の醍醐味は、「花」と「錦」を、歯音の双声文字列「笑時」、唇音の「舞罷」、牙音の「近眼」、そして舌音の「纏頭」が挟む音声の華やかさにある。双声は語頭子音が近似する2文字の語で、「彷彿」や「颯爽」のようなオノマトペがまず想起されるが、杜甫詩においては、畳韻とともにしばしばフレーズ全体を自在に彩る修辞法となる。吉川のいう「杜詩の韻律のこまやかな自在さ」(第一冊はしがき)の真骨頂と言えよう。